沖野岩三郎(おきの いわさぶろう)

伝え、書く人

(写真)沖野岩三郎

生い立ち~明治学院入学まで

沖野岩三郎は、1876(明治9)年、和歌山県日高郡寒川村に生まれました。幼くして両親と離れ、祖父や親戚に育てられます。教師になることを夢見ていましたが、小学校を出ると役場の用務員や土木作業に従事しながら家計を助けました。その後、祖父の支えもあって和歌山師範学校に進み、1896年に卒業。20歳のときに念願の小学校教員となり、やがて校長も務めました。この時期に旅館「かめや」の娘・亀井ハルと出会い、結婚しています。また、師範在学中から雅号「五點」を用いて、新聞・雑誌に評論や翻訳を投稿するようになりました(注1)。

しかし、教育や創作活動に励むなか、結婚後に生まれた長男・舟一を失い、大きな悲しみを抱えることになります。救いを求めて様々な宗教を研究するうちに、聖書に出会い、次第にキリスト教に心惹かれていきました。和歌山教会に通いつめ、1902年にはハル夫人とともに受洗。やがて神学を学ぶために夫婦で上京し、明治学院神学部別科に入学しました。

明治学院での生活

沖野が明治学院に入学したのは1904年10月、28歳のときです。生計を立てるために新聞記者として働きながら学院に通いました。

学院では、井深梶之助やオルトマンス、秦庄吉といった教授陣の講義を受けるかたわら、友人たちと反戦運動を展開し、学院主催の講演会などではしばしば司会や演説を務めました。さらに学内機関紙『白金學報』に寄稿するなど、思索や主張を熱心に伝えました。学び、語り、書いた、精力的な学生生活だったといえます。

1907年に卒業した後も、沖野は学院とのつながりを大切にしました。在学中に出会った井深や賀川豊彦、中山昌樹、加藤一夫らとの交流は終生にわたって続きます。後年、講演会や同窓会、誕生会といった学院関連の催しにもたびたび顔を出し、旧友たちと語らいました。

(写真)旧神学部卒業生写真

卒業後と大逆事件

明治学院を卒業した沖野は、故郷・和歌山に戻り、日本基督教会新宮教会の牧師として歩み始めました。また、ハル夫人と幼稚園を開設するなど、説教や教育活動を通じて人々とのつながりを築いていきました。なかでも親交を深めたのは医師で社会運動家の大石誠之助(1867-1911)や、彼のもとに集まる社会主義者たちです。しかしこの交流は、やがて沖野の人生を大きく揺るがす事件へとつながっていきます。1910年、大逆事件が起こり(注2)、明治天皇暗殺を企てたとして幸徳秋水をはじめとする社会主義者たちが次々と逮捕され、大石は処刑されました。沖野もまた、かれらとの交友関係から事情聴取を受け、連座の危機に直面。結果的に処罰は免れたものの、約7年間にわたり警察の厳しい監視下での生活を余儀なくされます。世間からの視線も冷たく、言葉を発する場を失いました。しかし沖野はその間、読書や研究を重ね、処刑された仲間たちの姿を記すことが自分に課せられた使命と考えます。そして、1916年、事件や自身の境遇を題材にした小説を発表しました。

翌年、40歳を目前に再びハル夫人とともに上京。日本統一基督教会(ユニテリアン教会)の副牧師(のちに牧師)に就任し、機関紙『六合雑誌』の主筆として小説「生を賭して」の連載を開始しました。同年、小説「宿命」が大阪朝日新聞懸賞小説の二等に当選、全国的に注目を集めます。翌年には初の単行本『煉瓦の雨』を刊行。独特の題材や思想を武器に、一風変わった新人作家として文壇で名を高めていきました。

こうして沖野は、社会的な圧迫を乗り越え、文筆家としての道を歩み始めました。そして1920年、牧師の職を退き、筆一本で生きていくことを決意します。

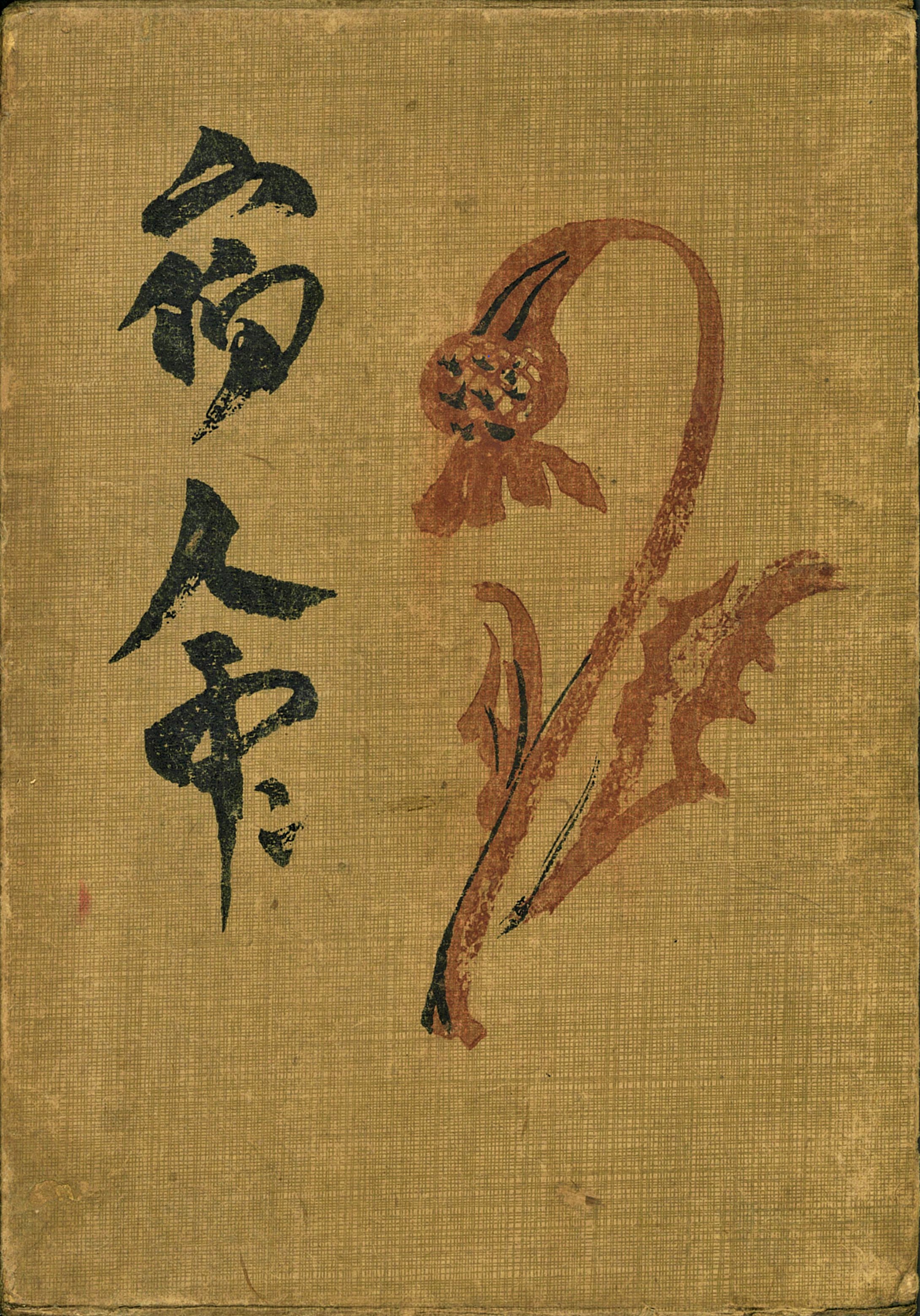

(写真)『煉瓦の雨』(福永書店、1918年)

(写真)『宿命』(福永書店、1919年)

「文筆労働者」としての活動

私は一箇の平凡なる常識家であつて、鋸よりも、鶴嘴よりも軽い万年筆を提げて、朝も晩も、頭が破れる程の苦心をしながら、こつこつと働いて生活してゐる文筆労働者に外ならない男である。しかも私は、パンの為に万年筆を執るのだと公言して、毫も恥ぢないだけの職業意識をもつ所の文筆労働者である。私はそれを名誉とする。

―「著作と文章生活」(『日本現代文章講座 第2巻』1934年)―

沖野にとって、文筆とは、余技や趣味ではなく、生活を支える手段であり、人々に言葉を届ける使命でもありました。こうした信念をもって、沖野は「文筆労働者」としての約束事を自らに課します。日本語を学び、正しく使うこと。小説に限らず随筆でも和歌でも、書き得るものは何でも書くこと。そして筆を休めることなく毎日必ず書くこと。

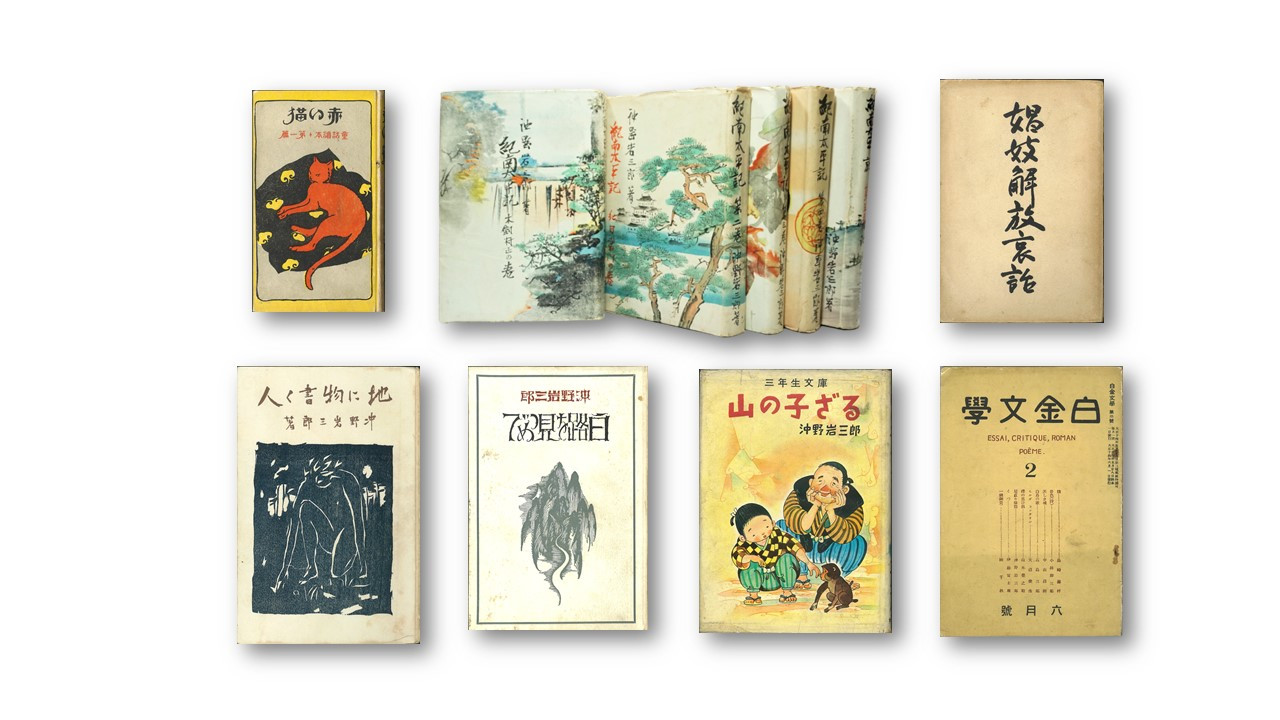

沖野はこの約束を守り続けました。彼の言葉に対する誠実で飾らない姿勢は、作品や文体にも表れ、読者に親しまれました。また作品の内容は一つの分野にとどまることなく、とても多様で幅広いものでした。例えば、児童雑誌『金の船』(のち『金の星』)には毎号のように童話を寄稿し、子供たちに夢と教訓を伝えました。さらに、調査を重ねて著した研究書や伝記、豊富な人脈を活かした見聞録も数多く執筆。地方新聞や科学雑誌、家庭雑誌にいたるまで、あらゆる媒体に名前が登場します。小説・童話・紀行文・研究・随筆・伝記―分野の垣根を越え、まさに“筆を休めることがない”生活を、彼は何十年も続けていきます。こうして、およそ40年にわたる「文筆労働者」としての歩みのなかで、多彩で膨大な著作を世に送り出したのです。

一方、創作以外の活動でも彼は多才ぶりを発揮しました。1928年には『蘆花全集』(新潮社、1928-1930、全20巻)の編集主任、1933年には軽井沢の千ヶ滝学園(避暑に来た家族の児童のための夏期学校)の園長に、1936年には日本文芸家協会理事に就任しています。また、童話講演の講師として日本各地をはじめ海外にまで足を運び、「童話のおじさん」として親しまれました。家庭では養子を迎え、やがて孫にも恵まれます。

(写真)著作の数々

右下は、島崎藤村や中山昌樹らと創刊した雑誌『白金文學』

晩年の沖野岩三郎

第二次世界大戦中、東京・下落合の自宅が空襲で焼失したため、長野県軽井沢へ移り住みました。1920年に別荘として建てた惜秋山荘が、終のすみかとなります。山荘には文人や画家など多くの人々が集い、交流の場として賑わいました。1955年に日本基督教団浅間高原教会(今の軽井沢高原教会)が設立されると、日本キリスト教団に復帰し、初代牧師に就任。視力を失うなど病に苦しみながらも、地域の人々に寄り添い「軽井沢の聖者」と慕われました。

1956年1月31日、80歳で逝去。葬儀は浅間高原教会と明治学院で営まれ、多くの人々に見送られました。生涯を共に歩んだハル夫人も同年4月に後を追うように世を去りました。

資料の寄贈

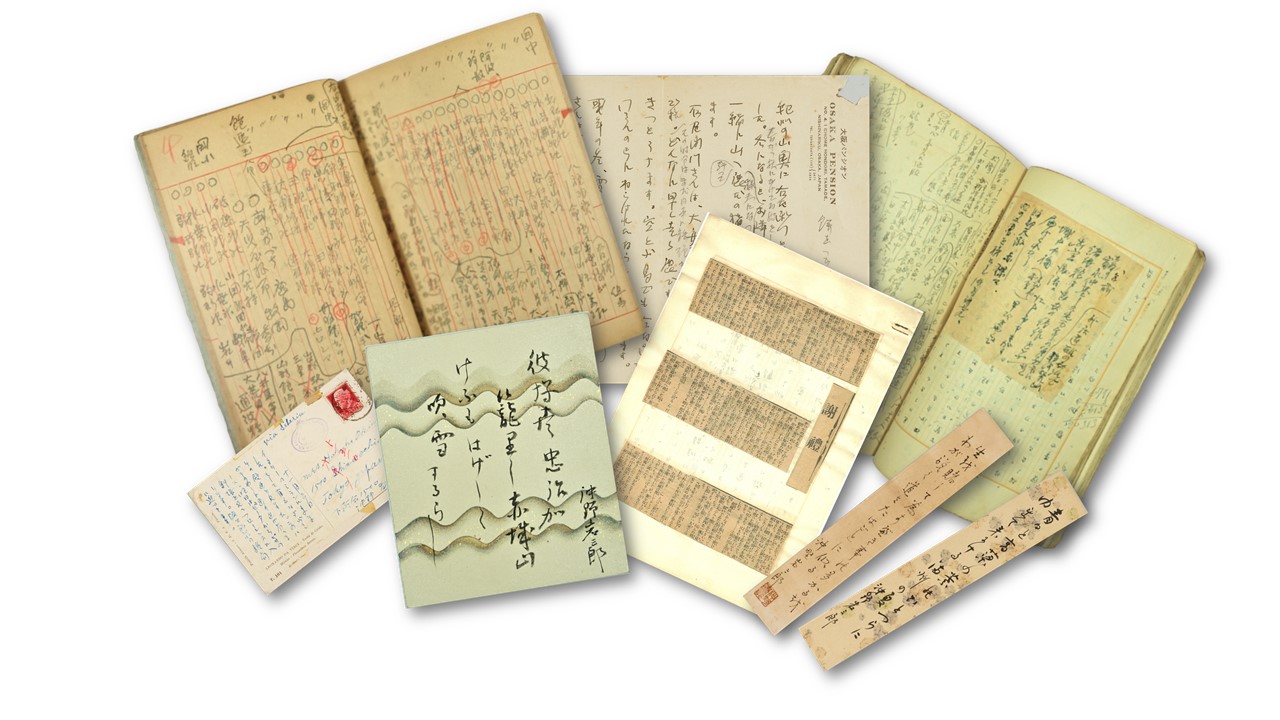

晩年、糖尿病の悪化で視力を失いつつあった沖野は、大事な蔵書を託す相手として、明治学院を選びました。1952年、著書・旧蔵書約600冊に加え、書簡や原稿を学院図書館に寄贈しています。その後、原稿と蔵書の一部も歴史資料館に移管されました。

寄贈された原稿の多くは50歳頃から晩年にかけて執筆されたもので、小説、童話、随筆、伝記など、内容は実にさまざま。また、草稿や研究ノート類も含まれており、沖野の思索や努力を今に伝える貴重な資料群となっています。

(写真)沖野直筆の原稿や短冊

伝え、書く人、沖野岩三郎

「牧師作家」「童話のおじさん」「座談の名手」「園長先生」「軽井沢の聖人」―沖野岩三郎は、誠実な人柄と多彩な活動を通じて、数々の呼び名で語られ、多くの人々に親しまれてきました。

しかし、彼の歩みは決して順風満帆なものではありませんでした。複雑な出自、一人息子の死、大逆事件に巻き込まれたことで味わった社会的孤立。悲しみの波が幾度となく沖野を襲いました。それでも彼が立ち止まることはありません。信仰と学びを支えに、苦難に向かい合い、闘い続けました。人々の声に耳を傾け、寄り添い、言葉を通して希望を見出そうとする姿には、一貫したものが流れています。それは書くこと、そして伝えること。牧師として、教師として、そして「文筆労働者」として、沖野は生涯にわたって語り、書き続けることで、自分自身と人々を励まし、楽しませたのです。

(注1)学校の国語のテストで沖野が取った点数は、零点。しかし「沖・野・岩・三・郎」の名前の五文字が書けていたので特別に五点をもらいました。これを「記念」に、「五點(点)」を雅号にしたといいます。この後、沖野はがんばって国語を学びました。(「絵巻物14―わが生立の記―」『美術と趣味』第8巻7号、1943年)

(注2)大逆事件とは、1910年、明治天皇暗殺を計画したとして幸徳秋水ら社会主義者たち24名が処罰された事件。同年6月に沖野がいた新宮にも捜査が波及し、大石誠之助、成石平四郎、高木顕明、崎久保誓一、峯尾節堂らが逮捕されます。その後十分な審議がなされないまま幸徳秋水、大石、成石ら12名が死刑。高木、崎久保、峯尾らは無期懲役となりました。

主要参考文献

- 「苦闘から生まれた作家:沖野岩三郎」(『郷土史に輝く人びと』和歌山県青少年局編、1968年)

- 小田切秀雄「革命派の牧師作家 沖野岩三郎のこと」『辺境』1971年

- 沖野岩三郎『沖野岩三郎自伝:その前半生』沖野岩三郎先生顕彰事業実行委員会、1983年

- 野口存彌『沖野岩三郎』踏青社、1989年

- 辻直人「沖野岩三郎」『明治学院人物列伝』新教出版社、1998年

- 斎藤佐次郎『斎藤佐次郎・児童文学史』金の星社、1996年

- 関根進『大正霊戦記:沖野岩三郎伝』書斎屋、2008年

- 村上文昭「沖野岩三郎:『宿命』作家の信仰と作品」『藤村から始まる白金文学誌』明治学院キリスト教研究所編、2011年