日米の懸け橋となったライシャワー父子

父 オーガスト・カール・ライシャワー

August Karl Reischauer 1879年9月4日~1971年7月10日

(写真)1922年撮影

A.K.ライシャワーとその家族

左からロバート(15歳)、フェリシア(8歳)、

ライシャワー、エドウィン(12歳)、ヘレン夫人

生い立ち

オーガスト・カール・ライシャワーは1879年、アメリカ・イリノイ州ジョンズバローに生まれました。カールの祖父母は父方も母方も、オーストリアから渡ってきた移民でした。

カールは1898年にインディアナ州ハノーヴァー・カレッジに入学、1902年に同校を卒業しました。この学びの中で外国伝道への召命を受けたカールは、シカゴのマコーミック神学校に進み神学を学びました。1905年に神学校を卒業して按手礼を受けたカールは伝道者としての歩みを始めます。外国伝道の志願先としてカールは「第一志望はブラジル。第二志望は日本。」との希望を持っていましたが、カールが外国伝道局から伝えられた派遣先は日本、勤務先が明治学院だったのです。

1905年、カールはハノーヴァー・カレッジ時代に出会ったヘレン・スィドウェル・オールドファーザーと結婚し、同年9月、ヘレンを伴い日本へ出発し、明治学院に着任しました。カール、ヘレンともに26歳の若さでした。その二人が明治学院に着任して住まったのが、後にライシャワー館*と呼ばれる西洋館です。

明治学院での教育活動と仏教への関心

カールとヘレンは最初の2年間は銀座メソジスト教会の日本語学校に通って日本語の習得に努めるかたわら、カールは明治学院で数時間の授業を持ち、ヘレンは自宅に学生たちを迎えて心優しくもてなしました。この時期のカールの教え子の一人に賀川豊彦もいました。

こうした生活の中で、1907年に長男ロバートが生まれ、1910年には次男エドウィンが生まれました。この次男エドウィンが後に駐日大使となるエドウィン・オールドファーザー・ライシャワーです。

カールは学生と触れ合う中で、日本人の伝統的な精神文化をほとんど何も知らなかったことを自覚し、日本伝道のためには日本の精神文化、特にそれを支えてきた仏教のことを知ることが必要と考え、仏教研究、特に浄土真宗の研究に没頭します。その成果として1912年に「真宗百話」の英語訳A Catechism of the Shin Sectをアジア協会年報The Transactions of the Asiatic Society of Japanに発表しました。

さらなる仏教研究へ

1912年、休暇のため一家がアメリカに一時帰国すると、カールはシカゴ大学大学院に籍を置いて、研究を深めました。1913年、カールはニューヨーク大学マクラケン総長に懇請されてニューヨーク大学で6回にわたり日本仏教についての特別講義を行い、多くの人々に感化を与えました。ニューヨーク大学はアメリカ学界に新しい分野の功績をあげたと認め、カールに対して神学名誉博士の学位を授与しました。後に、この講義は『日本仏教の研究』として上梓されました。

カールは、この休暇期間中、研究活動以外にも外国伝道局を訪ね歩き、日本伝道の仕方や、教育事業の進め方について意見を交わすなど精力的に活動を行いました。

伝道者から教育者へ

アメリカから戻ったカールは明治学院神学部、専門学部で宗教史、組織神学などを講じました。その一方で、カールはキリスト教主義学校の高等教育機関の状況が極めて「絶望的」であることに危機感を覚えて、その改善策を模索し続けたのです。その結果、各教派が別々で活動するのではなく、東京地区の各教派の専門機関がまとまり、一つ強力な学校を組織すべきこと、特に女子の高等教育機関の組織が必要であるとのビジョンを得て、東京地区の各学校代表者と何度も会合を重ねました。この働きが、後に東京女子大学や、国際基督教大学を生み出す土台となったのです。

カールがそのような活動を続けていた1914年、一家に長女フェリシアが誕生しました。待望の女子誕生はカール、ヘレンそして多くの人々の喜びとなりました。しかし、その喜びもつかの間、フェリエシアは生後2か月の時にかかった肺炎が原因となり、聴力を失ってしまったのです。悲嘆にくれた一家は、1916年にアメリカに帰国しました。再び日本に戻る予定のない帰国でした。

再び日本へ 教育者として尽力する

しかし長老教会外国伝道局はカールに日本に戻って伝道活動をすることを強く働きかけ、カールは再び日本に赴くことを決意しました。家族と共に明治学院に戻ったカールは高等学部長として高等学部の教育・改革に精力的に活躍します。1917年から2年間は高等学部長としてその先頭に立ち、1919年から1928年までは神学部教授としてその責務を負いました。その間に1920年から1927年まで女子学院院長も兼任しています。

(写真)撮影年不詳

中学部集合写真 サンダム館前にて

2列目左から2番目 こどもを抱いているのがA.K.ライシャワー

井深梶之助を中心に、ライシャワー、熊野雄七、井深、

J.C.バラ、ランディス

(写真)撮影年不詳

教員学生集合写真 神学部校舎兼図書館(現記念館)前にて

2列目左から5番目がA・K.ライシャワー順に、 ワイコフ、熊野雄七、J.C.バラ

1917年、東京女子大学設立のための理事会が立ち上げられ常務理事に選任されると東京女子大学開校のために一層の力を注ぎました。こうして1918年、東京女子大学が初代学長に新渡戸稲造博士を、学監に安井てつ女史を迎えて、角筈(現在の新宿付近)に開校されたのです。その後も、カールは東京女子大学のために尽力し続けます。カールの日本で最も力を入れた仕事の一つがキリスト教各教派の合同によるキリスト教主義女子大学建設を実現させることだったからです。東京女子大学は角筈から井荻村(現在の東京都杉並区北西部に当たる地域)への校地移転と校舎建設、拡充へと進んでいきました。1927年、カールとその家族は住み慣れた明治学院の宣教師館から、東京女子大学構内の住宅へ引っ越しました。

一方、ヘレンは1917年、3歳になったフェリシアに「新しい教育法」である口話法を受けさせるため、フェリシアを伴いアメリカに戻り、シカゴのコーウェン夫妻の聾学校幼児部にフェリシアを入学させ、また自らも読唇術による口話法を学びました。1919年、ヘレンは一人フェリシアをアメリカに残して日本に戻り、聴覚障がい児教育に取り組みました。ロイス・クレーマー宣教師を協力者に得たヘレンは、「口話教育法」による聴覚障がい児のため学校を立ち上げることに尽力し、1920年4月、牛込矢来町の牛込福音教会を校舎にして日本聾話学校が開校するに至りました。それは手話を用いない聾者のための「真に新しい学校」で、開校当初の生徒は9名、教師は2名でした。ヘレンはその初代校長として1933年までその職にとどまり、聴覚障がい児教育に尽力しました。日本聾話学校は、現在も日本で唯一のキリスト教主義による私立ろう学校として、その使命を果たし続けています。帰国と晩年

1941年3月、カールとヘレンは36年にわたる日本での働きを終えてアメリカに帰国しました。この時、カールとヘレンはともに62歳になっていました。カールはヘレンとの日本での働きを「私のものであると等しく、まさしく彼女のものにもなった。一言にしていえば、それは私たちのライフ・ワークになったのだった。」と振り返っています。帰国前の1937年、上海滞在中の長男ロバートが北支事変の中国国民党軍の攻撃に巻き込まれて死亡するという悲報が夫妻にもたらされました。ロバ-トの亡骸は多磨霊園外国人墓地に埋葬されています。カールは帰国後、1943年から1952年までユニオン神学校で教鞭をとりました。その間、ライフ・ワークであったキリスト教以外の諸宗教とそれらのキリスト教信仰に対する関係の研究に没頭しました。

1941年12月8日、日本とアメリカは戦端を開きましたが、カールは戦争中、日本の敗戦後も日本の教育事業支援のために心を砕き続けました。カールは、日本における各教派合同のキリスト教主義大学を設立するという日本の高等教育に対する「まぼろし」を失うことなくずっと持ち続けていたのです。そうした働きが1953年の国際基督教大学の開学につながり、カールの「まぼろし」はここに実を結びました。カールを「まぼろし」に対して絶えず献身していた、と同じく明治学院で教えたハナフォード宣教師に言わしめた所以がここにあります。1956年、病を得て闘病を続けていたヘレンが、マサチューセッツ州ベルモントで77歳の生涯を閉じました。1961年、カールは駐日大使となったエドウィン夫妻と共に19年ぶりに来日し、日本聾話学校などを訪問しました。その10年後の1971年、フェリシアと穏やかな晩年を過ごしていたカールも87歳の長い生涯を閉じました。カール、ヘレン夫妻は日米の架け橋となり、明治学院だけでなく、日本の教育、福祉、聴覚障がい児教育に大きな足跡を残しました。1954年、日本政府はカールに勲三等瑞宝章を贈り、また1961年、東京都は名誉都民の称号を贈りました。

(写真)撮影年不詳

礼拝堂講壇に立つA.K.ライシャワー

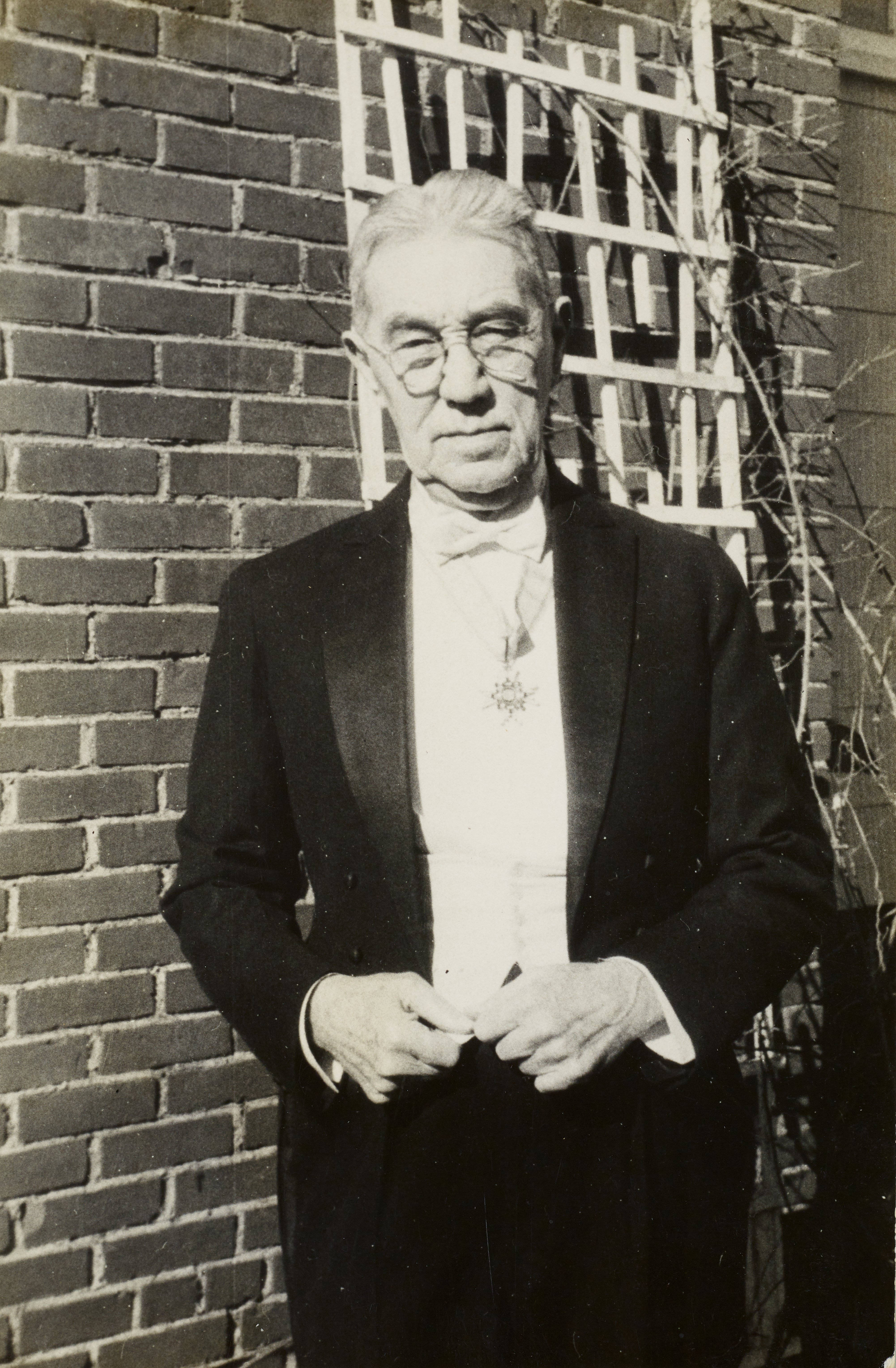

(写真)1954年

勲三等瑞宝章受章

参考文献:

- 畑昭夫『豊かな人生文庫 少年少女信仰偉人伝 「教育と福祉のために働いた宣教師 カール・ライシャワー」』 1982年 教会新報

- A.K.ライシャワー他『準繩は楽しき地に落ちたり-エー・ケー・ライシャワー博士伝-』1961年 教文館

子 エドウィン・オールドファーザー・ライシャワー

Reischauer 1910年10月15日~ 1990年9月1日

(写真)撮影年不詳

駐日大使在任中カ

日本家屋和室でくつろぐE.O.ライシャワー

生い立ち

エドウィン・オールドファーザー・ライシャワーは1910年、明治学院構内の宣教師住宅、後年、ライシャワー館と呼ばれる宣教師館で誕生しました。エドウィンは3歳年長の兄ロバートと4歳年下の妹フェリシアの3人兄妹でした。

子ども時代を過ごした明治学院について、エドウィンは「明治学院は実に美しく、外国人宿舎と日本人校長の住む日本式邸宅の周りには美しい庭があり、広い芝生のキャンパスは木々に囲まれ、幼い者の目には森かと見まがう場所さえあった」(エドウィン・O ・ライシャワー著 徳岡孝夫訳 『ライシャワー自伝』 文藝春秋社 1987年 29頁〔以下引用に当たっては自伝と略記する〕)と回顧しています。そのような環境で育ったエドウィンには、島崎藤村らが卒業記念に構内に植樹した記念樹に登り、幹にE.Rと刻んだという逸話があります。

エドウィンは自らの生い立ちを「私の子供時代には日本生まれのアメリカ人、とくに宣教師の子はBIJ(Born in Japanの頭文字)と呼ばれた。私はその呼び名が自慢で、そうでない友達に対しては優越感を持った。・・・変化のはげしい現代の世界で、これは他人に先んじて問題に直面していたわけで、きわめて有利な人生のスタートだった」(自伝21,27頁)と振り返っています。

少年時代 日本に育って

1916年12月、築地にあったアメリカンスクールに進んだエドウィンは、ほどなくして2年生に編入しました。読み書きがすでにできたことが理由です。しかし3年生と4年生の間は、世界を当時風靡していたパーマー・メソッドにより父と母の元で教育を受け、築地の学校に通ったのは2年生と5年生の時だけでした。築地の学校までは、明治学院構内の自宅(宣教師館)から市電を乗り継いで1時間もかかりましたが、通学途中に「スキッピング」というやんちゃな遊びをしていたといいます。「スキッピング」とは、電車が徐行した折などに、とっさに前の車両に飛び乗る(スキップする)という競争でした。そんなアメリカ人の子どもを、しつけの厳しい日本の子どもに比べると、車掌はかなり大目に見てくれていたようです。

5年生以降、この学校は築地から芝浦に移転しました。その校舎はエドウィンの目には「荒野の中に階ごとに白、赤、緑と塗り分けられたわれわれの学校は、まるで国旗のお化け」(自伝47頁)のように映っていました。この時期、エドウィンは日本語を学ぶ機会がありました。あまり真面目に勉強したわけではないのに、ずっと後年(1983年)になって、大病をして1週間あまりも生死の境をさまよい、意識が戻って最初に発した言葉が教科書の言葉だった(自伝47頁)と回顧しています。芝浦の学校はエドウィンの在学時には最高で186名まで生徒数が増加しました。この学校は、芝浦からさらに多摩地区(現在の調布市)に移転し、現在は外国人向け教育機関として日本国内で最大規模の学校にまで発展しています。

エドウィンの少年時代の一番楽しい思い出は、夏の休暇を過ごした軽井沢の日々でした。それ自体が一つの生活だったようにさえ思え、「細部の記憶は軽井沢のほうがはるかに多く、16歳以後は2度か3度かしか行っていないにも関わらず、心眼には村の光景がはっきり残って」(自伝50頁)いました。1923年9月1日、関東大震災の日、ライシャワー一家は軽井沢に滞在しており、幸いなことに難を逃れることができました。しかし、震源から遠く離れた軽井沢さえも相当な揺れが襲い、家が何件か倒れ、死者一人という被害がでました。そのため帰京後、しばらくの間は寝る前に衣類をちゃんとベッドの横に置き、真夜中にグラッと来ればすぐに戸外に逃げる準備をしていたといいます。

青年時代、日本研究者として

1924年、一家が休暇でアメリカに帰国した時に、エドウィンはオハイオ州スプリングフィールドに住む叔父夫妻の自宅近くのハイスクールに入学しましたが、エドウィンは1925年秋、日本に戻ってハイスクールに入学し、ここで2年間を過ごして1927年初夏に卒業しました。日本でのハイスクール時代には、野球・バスケットボール・テニス・サッカーなどのスポーツに熱中し、またジャズ・バンドでピアノと指揮を担当したり、学内雑誌「チョーチン」の発行に携わったりと、ハイスクール時代を謳歌しました。エドウィンにとってハイスクール時代は「少年期の中の得意満面の時代」(自伝54頁)であったのです。

ハイスクールを卒業したエドウィンは、1927年9月にオーバリン大学に進学しました。ここでエドウィンは歴史、特に東アジアや国際社会への関心を深めていきました。オーバリン大学を1931年秋に卒業するとハーヴァード大学文理学部大学院に進学して、東アジア研究をさらに深めました。その時、日本を専門に研究しようとしていたのは、兄ロバートとエドウィンのほかには一人もいなかったといいます(自伝73頁)。

この時期に、エドウィンは「たまたま日本に生まれたアメリカ人」としての自己意識を強く持つようになりました。「オーバリン大学に入った1927年9月の時点で、私のアメリカでの生活体験は合計わずかに三年、残りはすべて日本だった。しかし、オーバリンの四年とそれに続くハーヴァード大学院の二年は、私のアメリカ人としての自己存立基(アイデンティティ)の確立に非常に大事な時間となった。私は『たまたまアメリカ人であった日本の住民』ではなく『たまたま日本に生まれたアメリカ人』としての自己を強く意識するようになった。」と述べています(自伝61頁)。

1933年の春、ハーヴァード大学の客員教授として招かれていたパリ大学のセリゲイ・エリセーエフからエドウィンに「パリで二年、日本と中国で三年勉強したあと、エリセーエフとウェアがハーヴァードに設立を予定している極東言語学科で教えないか」(自伝78頁)という話しがもたらされました。それは当時、欧米で最高の日本学者エリセーエフがハーヴァード燕京(イェンチン)研究所長に招かれようとしていた時であり、この誘いはエドウィンの生涯にわたる学究生活の方向性を決定づけることとなりました。

またとないチャンスを得たエドウィンはパリに遊学し、1935年には日本へ渡り東京帝国大学文学部初の外国人特別研究生となり、続けて京都帝国大学文学部国史学科の特別研究生となって円仁の日記の翻訳などを手がけました。1937年には韓国、中国に渡り研究に励みました。特に朝鮮語の発音をローマ字に書き写す標準様式(マッキューン=ライシャワー方式)を考案したことは大きな功績です。こうして5年にわたる世界遊学を終えて、1938年初秋、ハーヴァード大学への帰任したエドウィンは日本語と中国語の講師となり、1939年6月には、『入唐求法巡礼行記』の研究で博士号を授与されました。 エドウィンは在日中の1935年、東京で最初の妻アドリエン・ダントンと結婚し、3人の子どもに恵まれました。

戦争の時代 軍務につく

1941年12月、日米が戦端を開きました。1942年、エドウィンは陸軍通信隊の依頼で翻訳者と日本軍の暗号解読者を養成する学校の任務につきます。続いて1943年、陸軍参謀部からの要請を受けて少佐に任官され、ワシントンD.C.において傍受電報の分析、日本軍暗号の解読と選別、玉砕に瀕した日本兵への降伏勧告文作成等に従事しました。1945年11月に除隊となったエドウィンは国務省で天皇と天皇制の将来に対する政策立案や、35年間の日本の支配から離れることになった朝鮮半島に対する政策立案などを担当しました。

日米戦争はエドウィンの帰属心を問う一つの試練となりましたが、エドウィンは「日本の文化と国に敬愛を感じてもいた。だが、自分が百パーセントのアメリカ人である自覚は一度も失ったことがなく、‥とくに民主主義の芽を摘み、海外へのあくなき拡張を図った軍部を憎んだ。」と述べています(自伝145頁)。

学究生活~ハーヴァード黄金の日々

戦後、ハーヴァード大学に復帰したエドウィンは、研究・教育に精力を注ぎました。エドウィンにとっては、学究生活の頂点であり「黄金の日々」とも言える期間となりました(自伝175頁)。エドウィンはハーヴァード大学に東アジア研究を確立させることに尽力するとともに、歴史学部と極東言語学部で教鞭をとりました。戦前からの有益な経験、新しい情熱によって再開された仕事は大きなスケールとなって展開し、教育は言うまでもなく、研究、著作にも全力を注ぎました。その成果が1955年に刊行されたEnnin’s Travels in T’ang China, Ronald Press Companyです。1935年の着手から20年の歳月を費やした円仁研究の果実です。

そうした「黄金の日々」の中で、1955年にアドリエンが3人の子どもを残し急逝するという悲しみを味わいました。しかし彼は、翌1956年に松方ハルと再婚します。アドリエンが病床につくようになってから、自分が世を去った後はエドウィンに再婚することを勧めていたことも後押ししたのです。エドウィンの再婚相手となった松方ハルは奇しくもアメリカンスクールの後輩であり、明治の元勲である松方正義侯爵の孫にあたる方です。

駐日特命全権大使となる

1961年、ケネディ大統領就任に際して、エドウィンは駐日大使に任じられました。このことはエドウィンにとって「晴天の霹靂」であり、政治に全く無関係だった人間が、駐日大使になるなどとは夢にも思わないことでした。しかし、エドウィンはこの任を引き受けることにしたのです。その決意を自伝に「ハルは猛烈に反対したが、私は最初からこの就任要請は受けるほかないのを悟っていた。すでに何度も本や雑誌記事や講演の中でアメリカのアジア政策を批判してきた者が、それを改善する機会から逃れることは許されない。まさに「起つか、黙るか」の分かれ目。しかもわが半生を捧げてきた日米関係のキー・ポストに就いて働ける場所は生涯に一度のチャンスである。ハーヴァードに得ている快適な職を抛(なげう)ち、フェアバンクと共同執筆中の『東アジア研究』を中途放棄するのはいかにも惜しいが、大任を前にここで尻尾を巻いて学究生活に戻ることは許されなかった。」(自伝248頁)と記しています。

着任したエドウィンは、妻ハルとともに日本各地へ積極的に出向き、日本の多くの層との対話を実行に移しました。また皇族をはじめ池田勇人首相など自民党指導者、トップ官僚に加えて、社会党などの野党議員、経済界関係者、宗教関係者、労働組合関係者とも積極的に会談を行うなど精力的に活動を行いました。このようにして、アメリカ本国のケネディ政権と協調して日米政府間の対等をアピールすることで、「日米パートナーシップ」と呼ばれる蜜月関係を築いていきました。しかし、その間に勃発したベトナム戦争、ケネディ暗殺、ジョンソン大統領のベトナム戦争遂行政策に起因する日本人の反米感情の高まりへの対処にエドウィンは大変苦慮することになります。

そうした多忙の合間をぬい、エドウィンはハル夫人を伴い明治学院東村山キャンパスの「ライシャワー記念館」、白金キャンパスも訪れ、往事を振り返りました。

(写真)1961年 記念樹を見上げるライシャワー大使

背景の建物がライシャワー館、

左端に見えるのが島崎藤村校歌碑(1937年建立)

(写真)1961年 ライシャワー館テラスに立つ

ライシャワー大使夫妻一行

左から二人目が武藤富男学院長

ライシャワー事件

1964年3月24日、エドウィンはアメリカ大使館門前で暴漢に突如ナイフで太腿を刺されて重傷を負いました。世に言う「ライシャワー事件」です。治療に当たってエドウィンは輸血を受けたのですが、これによって罹患した肝炎が、終生健康問題として付きまとうことになりました。しかし、事件直後にエドウィンは「いまや自分は日米の『混血』になったから、日本に一層の親近感を抱く」(自伝406頁)とのメッセージを発表して、多くの日本国民から大歓迎されました。

駐日大使辞任、再びハーヴァード大学へ

ベトナム戦争の拡大が日本人の対米感情に影を落とすようになり、またエドウィン自身もベトナム情勢に対する本国の政策に悲観的な見解、基本的に否定的な気持ちを持つようになったことから、自分たちが「東京を去るべき時が迫りつつある」ことを感じるようになりました。「ハルも私も、すでに感激が薄れていた。もはや職務に喜びもなければ、楽しもうという気もなかった。そういう状態は、私たちの有用性を傷つけつつあった。」とその無念な思いを綴っています(自伝427頁)。1966年7月、エドウィンはワシントンD.C.に帰国した際にジョンソン大統領に辞任の意向を伝え、大使の職を辞することを正式に公表しました。同年8月19日、エドウィン、ハル夫妻は多くの日本人に惜しまれながら帰国の途につきました。

帰国後、ハーヴァード大学教授に復帰したエドウィンは、学部・大学院で東アジア研究の講座を精力的に行うかたわら、数多くの講演を行い、またハーヴァード大学内外の多数の会議に出席して超多忙な日々を送りました。その内容は、ベトナム問題、米中関係、韓国の民主政治体制確立、さらには国際関係全般と多岐にわたっています。1973年、エドウィンはハーヴァード大学日本研究所所長に就任し、また同大学の東アジア研究評議会理事等の役職を務め日本及びアジア研究者として活躍しました。1980年10月、70歳になったエドウィンは、ハーヴァ―ド大学を退職しました。1985年、ハーヴァード大学はライシャワーの業績をたたえて「ハーヴァード大学日本研究所」を「ハーヴァード大学ライシャワー日本研究所 (RIJS)」と改称しています。

1968年、日本政府はエドウィンに、勲一等旭日大綬章を贈りました。

晩年のエドウィン

精力的に活動を続けていたエドウィンでしたが、その間も健康問題との戦いが続いていました。肝炎の度々の発症に悩まされていた上に、大使退任後の1975年には脳卒中に見舞われたほか、定年後1983年には脳内出血にも見舞われました。1990年夏、襲撃事件の際、救命処置に用いられた輸血により発症し、持病となっていた肝炎が悪化、延命治療を拒否して同年9月1日に79年の生涯に自らの意思で幕を下ろしました。遺灰は「日本とアメリカの架け橋になりたい」との遺言により、太平洋に散骨されました。

(写真)1987年11月 E.O.ライシャワー名誉学位授与式典

(写真)学位授与式典に臨むE.O.ライシャワー 1987年11月

参考文献:

- エドウィン・O・ライシャワー著 徳岡孝夫訳 『ライシャワー自伝』1987年 文藝春秋